生产队时期出行有多贵?看了五十年前的车票、船票和机票才明白

五十年前,你敢信?从合肥到北京的机票,要花55元!而那个时候,一个普通职工月薪才45元!

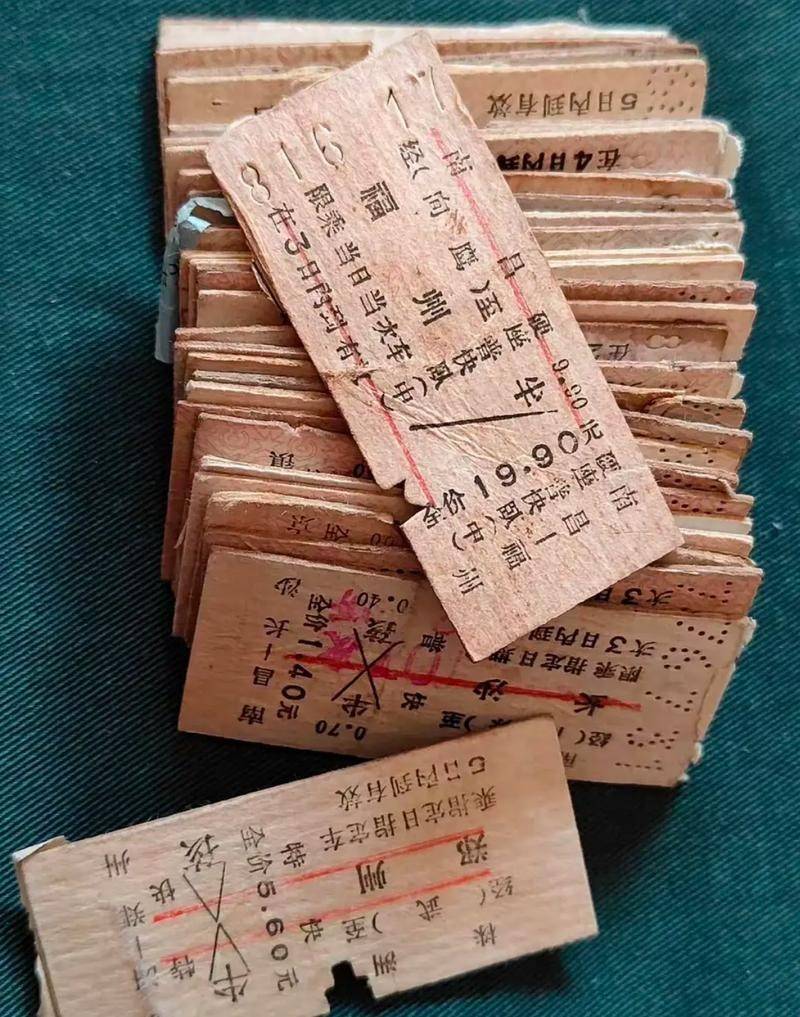

是的,坐飞机的费用相当于一个月的工资,换做现在的你,敢买一张机票吗?除了飞机,那时候的火车票、船票和公交车票也不便宜。今天我们就来扒一扒50年前的车票和船票,看看当时的出行有多贵!

你以为今天的机票贵?那可得了解一下五十年前的飞机票价格!咱先从1973年说起,合肥到北京的飞机票是55元,那时普通职工的月工资可才45元左右!

别看今天你一顿外卖就花得起十几块,但那时候,拿到这张机票,你得把全家人的饭钱都省下来,才能买得起。这比今天坐一趟从北京到上海的高铁还要贵好几倍。

别笑,那时候的飞机真不是想坐就能坐的。“飞机”这两个字简直和“奢华”画上了等号,能坐一次飞机,那得多了不起!要知道,在那个时期,几乎没有人能轻易享受得起这种现代化的便捷出行方式。

那时候,飞机也不是像今天这样普及,大家的主要交通工具还是火车和公交车,能飞上天的那可真是少数的幸运儿,尤其是在工作单位的安排下,才能有机会坐上那种“飞行的荣耀”。如果你想去别的城市,别说坐飞机了,火车票都能让你捉襟见肘。

然而,飞机票的高昂价格并不仅仅是由于供求关系,还是由于当时航空公司运营成本的高涨。

那时候的民航飞机,飞机种类少,数量也不多,航空设施也远不如今天这么完善,所以每一张机票都成了“奢侈品”。

那个年代你能乘坐飞机,那是和朋友炫耀的资本。你随便跟人说,“我坐飞机去北京了”,哇,所有人都会羡慕得眼冒金星。可今天,几乎是没什么人会觉得坐飞机是一件不可思议的事。

高铁便宜又快,飞机也是民航公司常规的商业活动,反而是低价促销常常搞得一塌糊涂。但五十年前,能坐飞机简直比现在中大奖还难得。

而且,飞机票这个东西当时根本不像现在这么随便,“想买就买”。你得看航空公司有没有合适的航班,也得看自己有没有特殊的购买渠道。普通人根本没有办法在线上查机票,能不能坐飞机,全靠你跟单位或者领导的关系。

不是你有钱就能飞的时代,打通关节、走后门才是唯一的办法。那时候的机票,更像是一种社会地位的象征——普通百姓想飞个国内航班,根本就是一个不可能完成的任务。

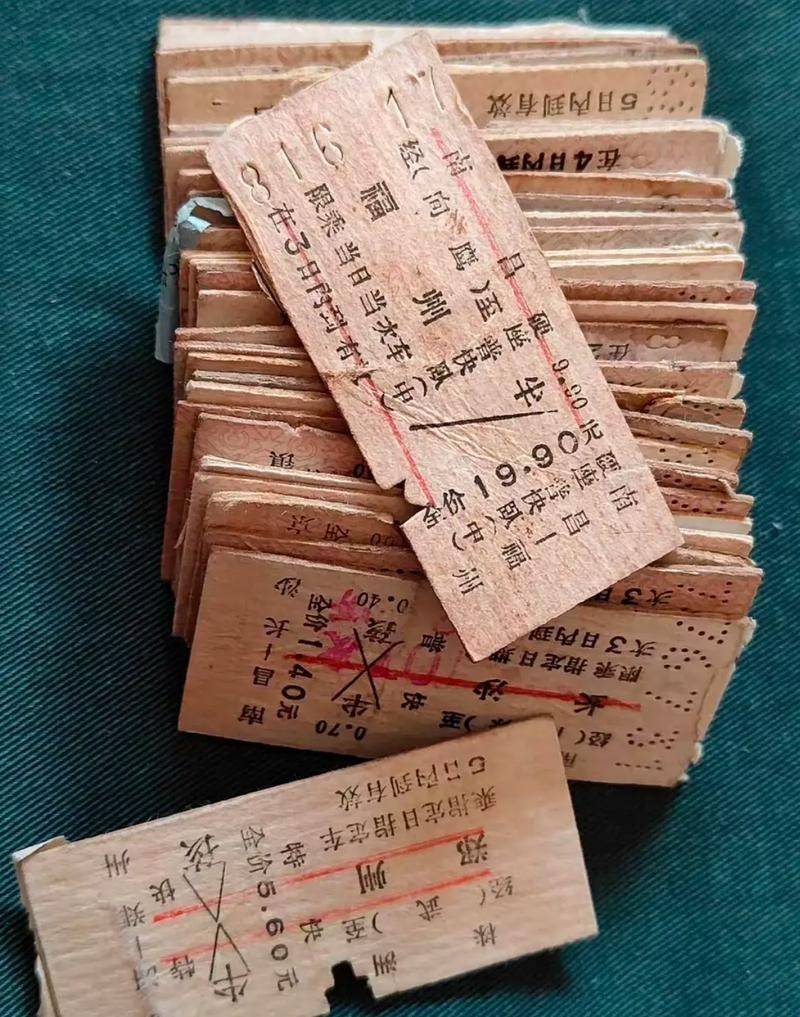

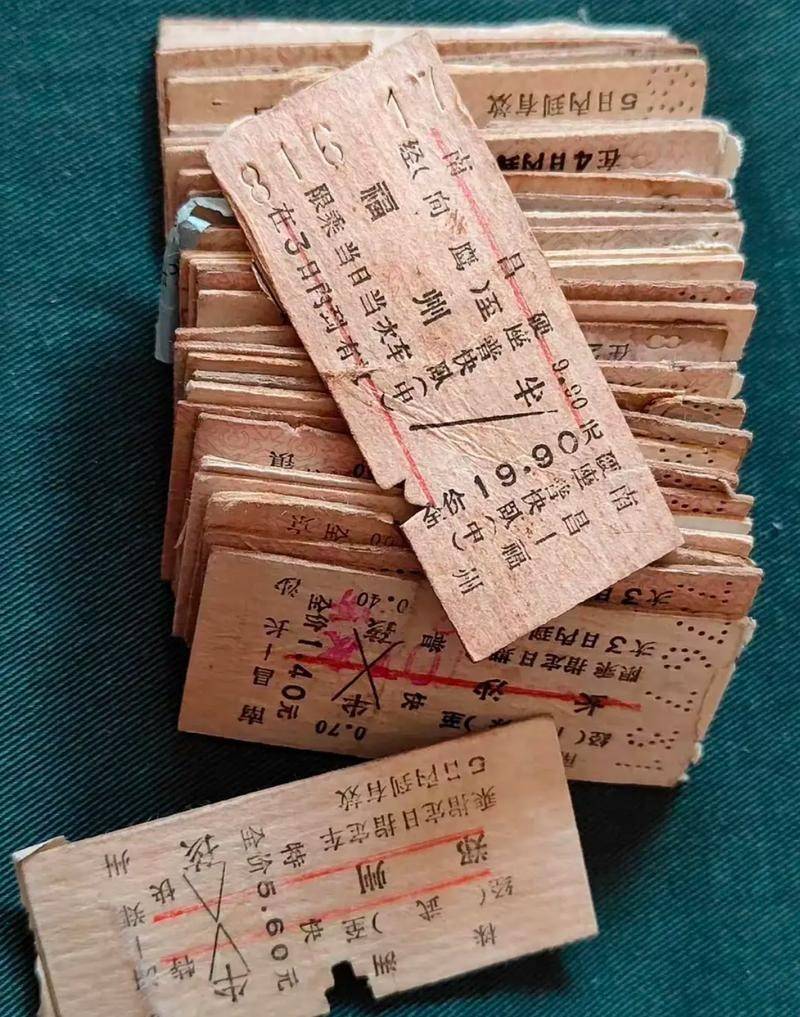

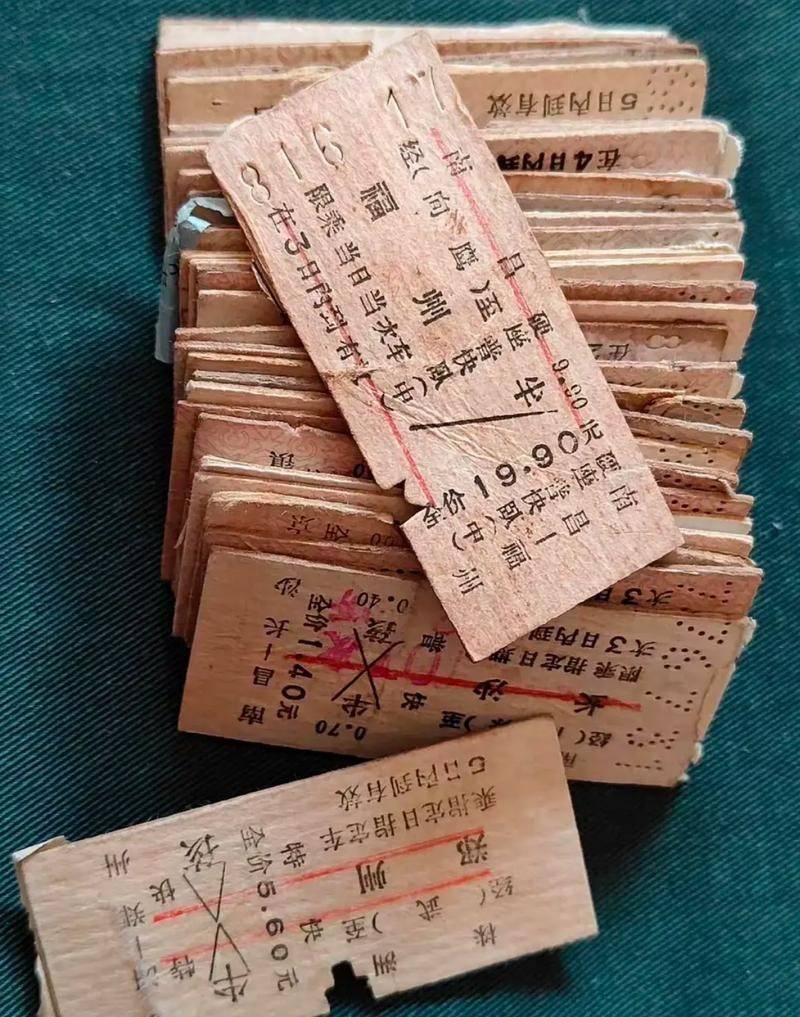

现在说起“火车票”,大家的第一反应可能是便宜。几块钱一张,十几块钱就能买一张长途票,短途票也不贵,性价比高得让人想哭。

然而五十年前的火车票,却是普通百姓的出行难题,尤其是生产队时期的那些年,火车票简直比黄金还贵。你可别小看那几块钱的差价,当时的一张长途火车票可不是你想买就能买的。

1966年,一个普快的火车票价大约是几毛钱,但你得知道,那时候的工人月收入大多只有30元到50元左右。

普通家庭即便每月节省开销,可能也要花上好几个月的工资才能买得起一张长途票。而且,坐火车的座位紧张得让人头疼,春运时节,车票更是稀缺,排队买票,几乎成了大家最常见的出行方式。

那时候,铁路系统非常“拥挤”,很多时候,车票都需要通过“票据交换”或者单位集体团购才能买到。如果你能在春节期间顺利买到一张火车票,那你已经是“成功人士”了。

特别是在那个时候,火车不仅仅是一个出行工具,它更像是承载着中国人民“回家心情”的载体。春运那一段时间,无论你坐得多远,站得多久,大家都是为了一个共同的目标——回家!

而火车作为最主要的交通工具,承载了太多的情感。在那个年代,坐火车出行,是无数中国家庭唯一的选择。当时的火车票,也可以说是“门槛高”。

而且,铁路设施差、车次少,往往一张票要等几天,甚至几周。你得提前好几个月开始准备,才能保证能够按时出行。

有一则故事讲的特别有意思,那时候的人买火车票,简直是跟进攻战术一样。提前好几天开始排队,有时为了一个硬座票,甚至得连夜占个位置。

那时,很多人的长途旅行,根本没有舒适的卧铺,也没有空调,往往就是一个破旧的车厢,几乎是拥挤在一起,背包、饭盒、行李铺满了车厢。

乘坐几天几夜的火车,脸上没什么笑容,只有沉默和疲倦,这就是过去火车票的“真实写照”。

除了飞机和火车,那个年代的船票和公交车票也是出行中的难题。尤其是对于那些水运发达的城市来说,船票不仅仅是长途旅行的选择,还是普通百姓出行的重要方式。1975年,长江上的客轮票价通常较贵,特别是一些班次,票价更高。

虽然当时船票便宜过飞机票,但对普通百姓来说,仍然是“高消费”的项目。尤其在运输不发达的地区,船票也是那个时代居民流动的一种“奢侈方式”。

再看看当时的公交车票,很多地方的公交车票价也是对大多数家庭来说的一项负担。那时,尤其是在大城市里,公交车还是相对稀缺的资源,尤其是在高峰时期,公交车上的座位更是一个“稀缺资源”。

如果你能顺利上车,那可是“福气”加身!买个公交车票,简直也得像排队买火车票一样,你得站在车站,瞪大眼睛,跟那些早到的上车族拼个“站位”,有时候来不及,公交车一到,车门一关,甚至连个站立的机会都没有。

通过对比,我们可以看到五十年前的出行,根本不是像现在这样轻松随意。今天,我们走出门,轻松就能选择飞机、高铁、长途汽车等便捷的出行方式,但五十年前,无论是坐飞机还是坐火车,甚至坐船,那都是大多数人不可奢望的出行方式。

尤其是对于普通的农村家庭来说,哪怕是“普通的”火车票,也是奢侈中的奢侈,想出去走一趟,得攒足不少的积蓄,甚至在现实中可能一辈子都未必能真正享受过一次旅行。

这个时代的出行,承载了太多的艰辛与无奈,但也正是这种“艰难的出行”,塑造了那个时代特有的情感纽带和人们彼此之间的联系。

五十年前,你敢信?从合肥到北京的机票,要花55元!而那个时候,一个普通职工月薪才45元!

是的,坐飞机的费用相当于一个月的工资,换做现在的你,敢买一张机票吗?除了飞机,那时候的火车票、船票和公交车票也不便宜。今天我们就来扒一扒50年前的车票和船票,看看当时的出行有多贵!

你以为今天的机票贵?那可得了解一下五十年前的飞机票价格!咱先从1973年说起,合肥到北京的飞机票是55元,那时普通职工的月工资可才45元左右!

别看今天你一顿外卖就花得起十几块,但那时候,拿到这张机票,你得把全家人的饭钱都省下来,才能买得起。这比今天坐一趟从北京到上海的高铁还要贵好几倍。

别笑,那时候的飞机真不是想坐就能坐的。“飞机”这两个字简直和“奢华”画上了等号,能坐一次飞机,那得多了不起!要知道,在那个时期,几乎没有人能轻易享受得起这种现代化的便捷出行方式。

那时候,飞机也不是像今天这样普及,大家的主要交通工具还是火车和公交车,能飞上天的那可真是少数的幸运儿,尤其是在工作单位的安排下,才能有机会坐上那种“飞行的荣耀”。如果你想去别的城市,别说坐飞机了,火车票都能让你捉襟见肘。

然而,飞机票的高昂价格并不仅仅是由于供求关系,还是由于当时航空公司运营成本的高涨。

那时候的民航飞机,飞机种类少,数量也不多,航空设施也远不如今天这么完善,所以每一张机票都成了“奢侈品”。

那个年代你能乘坐飞机,那是和朋友炫耀的资本。你随便跟人说,“我坐飞机去北京了”,哇,所有人都会羡慕得眼冒金星。可今天,几乎是没什么人会觉得坐飞机是一件不可思议的事。

高铁便宜又快,飞机也是民航公司常规的商业活动,反而是低价促销常常搞得一塌糊涂。但五十年前,能坐飞机简直比现在中大奖还难得。

而且,飞机票这个东西当时根本不像现在这么随便,“想买就买”。你得看航空公司有没有合适的航班,也得看自己有没有特殊的购买渠道。普通人根本没有办法在线上查机票,能不能坐飞机,全靠你跟单位或者领导的关系。

不是你有钱就能飞的时代,打通关节、走后门才是唯一的办法。那时候的机票,更像是一种社会地位的象征——普通百姓想飞个国内航班,根本就是一个不可能完成的任务。

现在说起“火车票”,大家的第一反应可能是便宜。几块钱一张,十几块钱就能买一张长途票,短途票也不贵,性价比高得让人想哭。

然而五十年前的火车票,却是普通百姓的出行难题,尤其是生产队时期的那些年,火车票简直比黄金还贵。你可别小看那几块钱的差价,当时的一张长途火车票可不是你想买就能买的。moment/53909557

1966年,一个普快的火车票价大约是几毛钱,但你得知道,那时候的工人月收入大多只有30元到50元左右。

普通家庭即便每月节省开销,可能也要花上好几个月的工资才能买得起一张长途票。而且,坐火车的座位紧张得让人头疼,春运时节,车票更是稀缺,排队买票,几乎成了大家最常见的出行方式。

那时候,铁路系统非常“拥挤”,很多时候,车票都需要通过“票据交换”或者单位集体团购才能买到。如果你能在春节期间顺利买到一张火车票,那你已经是“成功人士”了。

特别是在那个时候,火车不仅仅是一个出行工具,它更像是承载着中国人民“回家心情”的载体。春运那一段时间,无论你坐得多远,站得多久,大家都是为了一个共同的目标——回家!

而火车作为最主要的交通工具,承载了太多的情感。在那个年代,坐火车出行,是无数中国家庭唯一的选择。当时的火车票,也可以说是“门槛高”。

而且,铁路设施差、车次少,往往一张票要等几天,甚至几周。你得提前好几个月开始准备,才能保证能够按时出行。

有一则故事讲的特别有意思,那时候的人买火车票,简直是跟进攻战术一样。提前好几天开始排队,有时为了一个硬座票,甚至得连夜占个位置。

那时,很多人的长途旅行,根本没有舒适的卧铺,也没有空调,往往就是一个破旧的车厢,几乎是拥挤在一起,背包、饭盒、行李铺满了车厢。

乘坐几天几夜的火车,脸上没什么笑容,只有沉默和疲倦,这就是过去火车票的“真实写照”。

除了飞机和火车,那个年代的船票和公交车票也是出行中的难题。尤其是对于那些水运发达的城市来说,船票不仅仅是长途旅行的选择,还是普通百姓出行的重要方式。1975年,长江上的客轮票价通常较贵,特别是一些班次,票价更高。

虽然当时船票便宜过飞机票,但对普通百姓来说,仍然是“高消费”的项目。尤其在运输不发达的地区,船票也是那个时代居民流动的一种“奢侈方式”。

再看看当时的公交车票,很多地方的公交车票价也是对大多数家庭来说的一项负担。那时,尤其是在大城市里,公交车还是相对稀缺的资源,尤其是在高峰时期,公交车上的座位更是一个“稀缺资源”。

如果你能顺利上车,那可是“福气”加身!买个公交车票,简直也得像排队买火车票一样,你得站在车站,瞪大眼睛,跟那些早到的上车族拼个“站位”,有时候来不及,公交车一到,车门一关,甚至连个站立的机会都没有。

通过对比,我们可以看到五十年前的出行,根本不是像现在这样轻松随意。今天,我们走出门,轻松就能选择飞机、高铁、长途汽车等便捷的出行方式,但五十年前,无论是坐飞机还是坐火车,甚至坐船,那都是大多数人不可奢望的出行方式。

尤其是对于普通的农村家庭来说,哪怕是“普通的”火车票,也是奢侈中的奢侈,想出去走一趟,得攒足不少的积蓄,甚至在现实中可能一辈子都未必能真正享受过一次旅行。

这个时代的出行,承载了太多的艰辛与无奈,但也正是这种“艰难的出行”,塑造了那个时代特有的情感纽带和人们彼此之间的联系。

五十年前,你敢信?从合肥到北京的机票,要花55元!而那个时候,一个普通职工月薪才45元!

是的,坐飞机的费用相当于一个月的工资,换做现在的你,敢买一张机票吗?除了飞机,那时候的火车票、船票和公交车票也不便宜。今天我们就来扒一扒50年前的车票和船票,看看当时的出行有多贵!

你以为今天的机票贵?那可得了解一下五十年前的飞机票价格!咱先从1973年说起,合肥到北京的飞机票是55元,那时普通职工的月工资可才45元左右!

别看今天你一顿外卖就花得起十几块,但那时候,拿到这张机票,你得把全家人的饭钱都省下来,才能买得起。这比今天坐一趟从北京到上海的高铁还要贵好几倍。

别笑,那时候的飞机真不是想坐就能坐的。“飞机”这两个字简直和“奢华”画上了等号,能坐一次飞机,那得多了不起!要知道,在那个时期,几乎没有人能轻易享受得起这种现代化的便捷出行方式。

那时候,飞机也不是像今天这样普及,大家的主要交通工具还是火车和公交车,能飞上天的那可真是少数的幸运儿,尤其是在工作单位的安排下,才能有机会坐上那种“飞行的荣耀”。如果你想去别的城市,别说坐飞机了,火车票都能让你捉襟见肘。

然而,飞机票的高昂价格并不仅仅是由于供求关系,还是由于当时航空公司运营成本的高涨。

那时候的民航飞机,飞机种类少,数量也不多,航空设施也远不如今天这么完善,所以每一张机票都成了“奢侈品”。

那个年代你能乘坐飞机,那是和朋友炫耀的资本。你随便跟人说,“我坐飞机去北京了”,哇,所有人都会羡慕得眼冒金星。可今天,几乎是没什么人会觉得坐飞机是一件不可思议的事。

高铁便宜又快,飞机也是民航公司常规的商业活动,反而是低价促销常常搞得一塌糊涂。但五十年前,能坐飞机简直比现在中大奖还难得。

而且,飞机票这个东西当时根本不像现在这么随便,“想买就买”。你得看航空公司有没有合适的航班,也得看自己有没有特殊的购买渠道。普通人根本没有办法在线上查机票,能不能坐飞机,全靠你跟单位或者领导的关系。

不是你有钱就能飞的时代,打通关节、走后门才是唯一的办法。那时候的机票,更像是一种社会地位的象征——普通百姓想飞个国内航班,根本就是一个不可能完成的任务。

现在说起“火车票”,大家的第一反应可能是便宜。几块钱一张,十几块钱就能买一张长途票,短途票也不贵,性价比高得让人想哭。

然而五十年前的火车票,却是普通百姓的出行难题,尤其是生产队时期的那些年,火车票简直比黄金还贵。你可别小看那几块钱的差价,当时的一张长途火车票可不是你想买就能买的。

1966年,一个普快的火车票价大约是几毛钱,但你得知道,那时候的工人月收入大多只有30元到50元左右。

普通家庭即便每月节省开销,可能也要花上好几个月的工资才能买得起一张长途票。而且,坐火车的座位紧张得让人头疼,春运时节,车票更是稀缺,排队买票,几乎成了大家最常见的出行方式。

那时候,铁路系统非常“拥挤”,很多时候,车票都需要通过“票据交换”或者单位集体团购才能买到。如果你能在春节期间顺利买到一张火车票,那你已经是“成功人士”了。

特别是在那个时候,火车不仅仅是一个出行工具,它更像是承载着中国人民“回家心情”的载体。春运那一段时间,无论你坐得多远,站得多久,大家都是为了一个共同的目标——回家!

而火车作为最主要的交通工具,承载了太多的情感。在那个年代,坐火车出行,是无数中国家庭唯一的选择。当时的火车票,也可以说是“门槛高”。

而且,铁路设施差、车次少,往往一张票要等几天,甚至几周。你得提前好几个月开始准备,才能保证能够按时出行。

有一则故事讲的特别有意思,那时候的人买火车票,简直是跟进攻战术一样。提前好几天开始排队,有时为了一个硬座票,甚至得连夜占个位置。

那时,很多人的长途旅行,根本没有舒适的卧铺,也没有空调,往往就是一个破旧的车厢,几乎是拥挤在一起,背包、饭盒、行李铺满了车厢。

乘坐几天几夜的火车,脸上没什么笑容,只有沉默和疲倦,这就是过去火车票的“真实写照”。

除了飞机和火车,那个年代的船票和公交车票也是出行中的难题。尤其是对于那些水运发达的城市来说,船票不仅仅是长途旅行的选择,还是普通百姓出行的重要方式。1975年,长江上的客轮票价通常较贵,特别是一些班次,票价更高。

虽然当时船票便宜过飞机票,但对普通百姓来说,仍然是“高消费”的项目。尤其在运输不发达的地区,船票也是那个时代居民流动的一种“奢侈方式”。

再看看当时的公交车票,很多地方的公交车票价也是对大多数家庭来说的一项负担。那时,尤其是在大城市里,公交车还是相对稀缺的资源,尤其是在高峰时期,公交车上的座位更是一个“稀缺资源”。

如果你能顺利上车,那可是“福气”加身!买个公交车票,简直也得像排队买火车票一样,你得站在车站,瞪大眼睛,跟那些早到的上车族拼个“站位”,有时候来不及,公交车一到,车门一关,甚至连个站立的机会都没有。

通过对比,我们可以看到五十年前的出行,根本不是像现在这样轻松随意。今天,我们走出门,轻松就能选择飞机、高铁、长途汽车等便捷的出行方式,但五十年前,无论是坐飞机还是坐火车,甚至坐船,那都是大多数人不可奢望的出行方式。

尤其是对于普通的农村家庭来说,哪怕是“普通的”火车票,也是奢侈中的奢侈,想出去走一趟,得攒足不少的积蓄,甚至在现实中可能一辈子都未必能真正享受过一次旅行。moment/53909567

这个时代的出行,承载了太多的艰辛与无奈,但也正是这种“艰难的出行”,塑造了那个时代特有的情感纽带和人们彼此之间的联系。

五十年前,你敢信?从合肥到北京的机票,要花55元!而那个时候,一个普通职工月薪才45元!

是的,坐飞机的费用相当于一个月的工资,换做现在的你,敢买一张机票吗?除了飞机,那时候的火车票、船票和公交车票也不便宜。今天我们就来扒一扒50年前的车票和船票,看看当时的出行有多贵!

你以为今天的机票贵?那可得了解一下五十年前的飞机票价格!咱先从1973年说起,合肥到北京的飞机票是55元,那时普通职工的月工资可才45元左右!

别看今天你一顿外卖就花得起十几块,但那时候,拿到这张机票,你得把全家人的饭钱都省下来,才能买得起。这比今天坐一趟从北京到上海的高铁还要贵好几倍。

别笑,那时候的飞机真不是想坐就能坐的。“飞机”这两个字简直和“奢华”画上了等号,能坐一次飞机,那得多了不起!要知道,在那个时期,几乎没有人能轻易享受得起这种现代化的便捷出行方式。

那时候,飞机也不是像今天这样普及,大家的主要交通工具还是火车和公交车,能飞上天的那可真是少数的幸运儿,尤其是在工作单位的安排下,才能有机会坐上那种“飞行的荣耀”。如果你想去别的城市,别说坐飞机了,火车票都能让你捉襟见肘。

然而,飞机票的高昂价格并不仅仅是由于供求关系,还是由于当时航空公司运营成本的高涨。

那时候的民航飞机,飞机种类少,数量也不多,航空设施也远不如今天这么完善,所以每一张机票都成了“奢侈品”。

那个年代你能乘坐飞机,那是和朋友炫耀的资本。你随便跟人说,“我坐飞机去北京了”,哇,所有人都会羡慕得眼冒金星。可今天,几乎是没什么人会觉得坐飞机是一件不可思议的事。

高铁便宜又快,飞机也是民航公司常规的商业活动,反而是低价促销常常搞得一塌糊涂。但五十年前,能坐飞机简直比现在中大奖还难得。

而且,飞机票这个东西当时根本不像现在这么随便,“想买就买”。你得看航空公司有没有合适的航班,也得看自己有没有特殊的购买渠道。普通人根本没有办法在线上查机票,能不能坐飞机,全靠你跟单位或者领导的关系。

不是你有钱就能飞的时代,打通关节、走后门才是唯一的办法。那时候的机票,更像是一种社会地位的象征——普通百姓想飞个国内航班,根本就是一个不可能完成的任务。

现在说起“火车票”,大家的第一反应可能是便宜。几块钱一张,十几块钱就能买一张长途票,短途票也不贵,性价比高得让人想哭。

然而五十年前的火车票,却是普通百姓的出行难题,尤其是生产队时期的那些年,火车票简直比黄金还贵。你可别小看那几块钱的差价,当时的一张长途火车票可不是你想买就能买的。

1966年,一个普快的火车票价大约是几毛钱,但你得知道,那时候的工人月收入大多只有30元到50元左右。

普通家庭即便每月节省开销,可能也要花上好几个月的工资才能买得起一张长途票。而且,坐火车的座位紧张得让人头疼,春运时节,车票更是稀缺,排队买票,几乎成了大家最常见的出行方式。

那时候,铁路系统非常“拥挤”,很多时候,车票都需要通过“票据交换”或者单位集体团购才能买到。如果你能在春节期间顺利买到一张火车票,那你已经是“成功人士”了。

特别是在那个时候,火车不仅仅是一个出行工具,它更像是承载着中国人民“回家心情”的载体。春运那一段时间,无论你坐得多远,站得多久,大家都是为了一个共同的目标——回家!

而火车作为最主要的交通工具,承载了太多的情感。在那个年代,坐火车出行,是无数中国家庭唯一的选择。当时的火车票,也可以说是“门槛高”。

而且,铁路设施差、车次少,往往一张票要等几天,甚至几周。你得提前好几个月开始准备,才能保证能够按时出行。

有一则故事讲的特别有意思,那时候的人买火车票,简直是跟进攻战术一样。提前好几天开始排队,有时为了一个硬座票,甚至得连夜占个位置。

那时,很多人的长途旅行,根本没有舒适的卧铺,也没有空调,往往就是一个破旧的车厢,几乎是拥挤在一起,背包、饭盒、行李铺满了车厢。

乘坐几天几夜的火车,脸上没什么笑容,只有沉默和疲倦,这就是过去火车票的“真实写照”。

除了飞机和火车,那个年代的船票和公交车票也是出行中的难题。尤其是对于那些水运发达的城市来说,船票不仅仅是长途旅行的选择,还是普通百姓出行的重要方式。1975年,长江上的客轮票价通常较贵,特别是一些班次,票价更高。

虽然当时船票便宜过飞机票,但对普通百姓来说,仍然是“高消费”的项目。尤其在运输不发达的地区,船票也是那个时代居民流动的一种“奢侈方式”。

再看看当时的公交车票,很多地方的公交车票价也是对大多数家庭来说的一项负担。那时,尤其是在大城市里,公交车还是相对稀缺的资源,尤其是在高峰时期,公交车上的座位更是一个“稀缺资源”。

如果你能顺利上车,那可是“福气”加身!买个公交车票,简直也得像排队买火车票一样,你得站在车站,瞪大眼睛,跟那些早到的上车族拼个“站位”,有时候来不及,公交车一到,车门一关,甚至连个站立的机会都没有。

通过对比,我们可以看到五十年前的出行,根本不是像现在这样轻松随意。今天,我们走出门,轻松就能选择飞机、高铁、长途汽车等便捷的出行方式,但五十年前,无论是坐飞机还是坐火车,甚至坐船,那都是大多数人不可奢望的出行方式。

尤其是对于普通的农村家庭来说,哪怕是“普通的”火车票,也是奢侈中的奢侈,想出去走一趟,得攒足不少的积蓄,甚至在现实中可能一辈子都未必能真正享受过一次旅行。

这个时代的出行,承载了太多的艰辛与无奈,但也正是这种“艰难的出行”,塑造了那个时代特有的情感纽带和人们彼此之间的联系。返回搜狐,查看更多